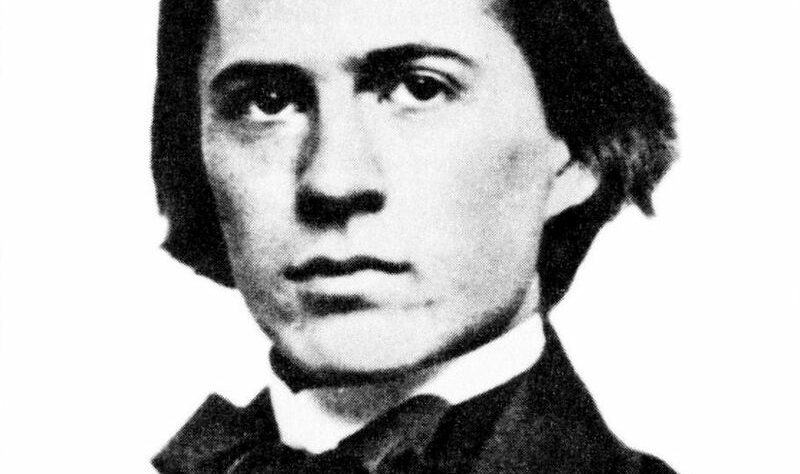

Charles Sanders Peirce (1839-1914) occupe une place singulière dans l’histoire de la philosophie américaine. Fondateur du pragmatisme, logicien de génie et penseur original, il a révolutionné notre conception de la vérité et de la connaissance. Pourtant, son œuvre, notamment son « Argument négligé pour la réalité de Dieu » (1908), révèle les tensions et contradictions inhérentes à son système philosophique. Cette analyse critique examine les forces et faiblesses du pragmatisme peircéen, en particulier sa tentative ambitieuse mais problématique de réconcilier science et religion.

Le pragmatisme de Peirce : une révolution conceptuelle

Le pragmatisme de Peirce repose sur une idée déceptivement simple : la signification d’un concept réside dans ses conséquences pratiques observables. Cette maxime pragmatique transforme radicalement l’approche philosophique traditionnelle en déplaçant l’accent de l’essence vers l’effet, de la contemplation vers l’action.

Cette approche présente des avantages indéniables. Elle évite les débats métaphysiques stériles en se concentrant sur ce qui peut être vérifié empiriquement. Elle propose une méthode dynamique de recherche de la vérité, conçue comme un processus collectif d’enquête plutôt qu’une révélation individuelle. Enfin, elle réconcilie théorie et pratique en montrant que nos idées les plus abstraites ont nécessairement des retombées concrètes.

Les failles du système pragmatiste

Cependant, cette force apparente révèle rapidement ses limites. La théorie pragmatiste de la vérité souffre d’un réductionnisme instrumental préoccupant. Si une idée est vraie parce qu’elle « fonctionne », alors des croyances manifestement fausses mais socialement utiles pourraient être légitimées. L’histoire nous enseigne que certains mythes politiques ou idéologies totalitaires ont « fonctionné » pendant des décennies sans être pour autant vrais.

Plus troublant encore, Peirce fonde sa conception de la vérité sur une convergence future hypothétique des croyances humaines. Cette position soulève une question fondamentale : comment justifier cette convergence sans présupposer exactement ce qu’on cherche à démontrer ? La science moderne, loin de confirmer cette convergence, nous montre des théories incompatibles (mécanique quantique et relativité générale) qui coexistent sans synthèse évidente.

Le problème de l’abduction constitue une autre faiblesse majeure. Cette « inférence à la meilleure explication », que Peirce considère comme cruciale pour la formation d’hypothèses, manque de critères objectifs clairs. Comment déterminer qu’une explication est « meilleure » qu’une autre sans tomber dans l’arbitraire ou le biais de confirmation ?

L’argument théologique : entre innovation et confusion

L’application du pragmatisme à la question divine dans l’« Argument négligé » illustre parfaitement les ambiguïtés du système peircéen. Peirce propose un argument en trois temps : l’expérience intuitive du divin lors de la contemplation libre (musement), la validation pragmatiste par les effets pratiques de cette croyance, et l’intégration dans une métaphysique évolutionniste.

Cette approche présente une originalité indéniable. Elle évite les preuves ontologiques abstraites au profit d’une expérience phénoménologique accessible. Elle réconcilie apparemment science et religion en présentant Dieu non comme un être surnaturel mais comme une « raison évolutive » immanente au monde. Elle propose enfin une voie médiane entre dogmatisme religieux et matérialisme réducteur.

Les impasses de la théologie pragmatiste

Malheureusement, cet argument révèle les contradictions fondamentales du pragmatisme appliqué à la théologie. Le « Dieu vague » de Peirce, dépouillé de tous les attributs traditionnels (personnalité, omnipotence, transcendance), devient si éthéré qu’il perd toute pertinence religieuse. Ce Dieu ressemble davantage à une force cosmique impersonnelle qu’à la divinité des religions révélées.

La naturalisation de la croyance pose un problème épistémologique majeur. Si notre tendance à inférer un Créateur s’explique par l’évolution cognitive, alors cette intuition n’a aucune valeur probante concernant la réalité objective de Dieu. Peirce confond ici explication psychologique et justification logique.

Le critère pragmatiste lui-même s’avère défaillant en théologie. Une croyance peut avoir des effets pratiques positifs (courage, moral, sens de la vie) sans correspondre à une réalité objective. L’utilité existentielle n’équivaut pas à la vérité ontologique.

L’Évitement des questions difficiles

L’argument de Peirce souffre également de lacunes importantes. Il ignore complètement le problème du mal, pourtant central dans toute théologie sérieuse. Si Dieu est la « raison évolutive » du monde, comment expliquer la souffrance, les catastrophes naturelles, ou l’apparent absurdité de nombreux événements ?

De même, Peirce n’explique pas pourquoi son processus d’abduction conduirait spécifiquement à l’hypothèse divine plutôt qu’à d’autres explications (hasard, déterminisme, émergence complexe). Son argument reste une pétition de principe déguisée.

Le relativisme latent

Plus généralement, le pragmatisme de Peirce ouvre la voie à un relativisme potentiellement destructeur. Si la vérité dépend des conséquences pratiques, des systèmes de croyances contradictoires pourraient être simultanément « vrais » dans différents contextes. Cette position mine toute possibilité d’objectivité et de critique rationnelle.

Le pragmatisme peine également à fonder une éthique universelle. Si les valeurs morales sont jugées à leurs effets pratiques, comment distinguer entre différentes morales sans critères transcendants ? Le risque d’un utilitarisme sans limites devient réel.

Science et pragmatisme : une tension irrévolue

Paradoxalement, le pragmatisme de Peirce entre en conflit avec certains aspects de la science qu’il prétend servir. Les mathématiques et la physique théorique reposent sur des vérités nécessaires qui ne dépendent pas de consensus futurs ou d’utilité pratique. La beauté et l’élégance des équations de Maxwell ou d’Einstein transcendent leurs applications technologiques.

Peirce lui-même reconnaissait que certaines vérités logiques sont indépendantes de l’expérience, ce qui fragilise la cohérence globale de son système.

Un héritage contrasté

L’œuvre de Charles Sanders Peirce demeure fascinante par son ambition et sa créativité. Son pragmatisme a révolutionné la philosophie en proposant une alternative dynamique aux systèmes dogmatiques traditionnels. Sa méthode d’enquête collective et sa valorisation de l’expérience concrete ont profondément influencé la pensée contemporaine.

Cependant, ses tentatives de synthèse entre science et religion, comme son argument pour la réalité de Dieu, révèlent les limites intrinsèques de son approche. En évitant les questions métaphysiques difficiles, Peirce n’a pas tant résolu les problèmes philosophiques fondamentaux qu’il ne les a déplacés.

Le pragmatisme reste une méthodologie précieuse pour l’enquête scientifique et philosophique, mais il échoue à fournir une métaphysique solide ou une théologie convaincante. L’héritage de Peirce nous rappelle que même les innovations philosophiques les plus brillantes portent en elles leurs propres contradictions et que la recherche de la vérité demeure un défi permanent pour la pensée humaine.

Dans notre époque de post-vérité et de relativisme généralisé, les ambiguïtés du pragmatisme peircéen prennent une résonance particulière. Elles nous invitent à repenser les relations entre vérité, utilité et réalité, tout en gardant à l’esprit que certaines questions fondamentales résistent à toute réduction pragmatique.